“各船舶請注意,堅決杜絕把任何垃圾扔到海中。”6月20日,在深中大橋剩余臨時設施拆除現場,二航局深中通道項目副經理廖文龍通過對講機提醒著施工人員。這是在海上生活平臺拆除后,他和團隊開展的通車前的最后收尾工作。

廖文龍從2018年深中大橋開工初期就來到現場。“整個海上茫茫一片,無水無電無信號,沒有任何立足之地,我們通過搭建海上生活平臺的方式讓大伙至少有住的地方。”廖文龍回憶道,項目部規劃了面積約5000平方米的臨時辦公生活區,能滿足600人的工作生活。

600多人吃喝拉撒睡都在海上,還有一個大型攪拌站,生活垃圾、原材料加工等產生的生產生活垃圾的處理是個大問題。“施工區域還臨近中華白海豚保護區,對大橋綠色施工提出更高要求。”廖文龍說,“為此,我們多管齊下,從技術方案、綠色施工、現場管理三方面下功夫。”

深中大橋東泄洪區非通航孔橋連接著西人工島和深中大橋主橋,其承臺為埋置式承臺,采用“帽形鋼板樁+H型鋼組合圍堰”工藝。也就是說承臺埋在海床之下,完工后整體處于水下,肉眼不可見。

“這種承臺施工涉及海床基礎開挖和深水作業,安全和環保風險較大。”廖文龍說。為此,項目通過優化設計方案,將承臺標高抬高,減少了基礎開挖量近9000立方米,大大降低了對周邊海洋生態環境的影響。

針對水上攪拌站,項目部在規劃階段就合理布置,將拌合生產區、集料存放區、材料計量區、混凝土罐車停放區、機修區、試驗區等緊密銜接,站內道路相通,方便運輸,大大減少二次倒運次數和運輸距離。

深中大橋樁基施工會產生大量廢棄泥漿鉆渣,項目部嚴格控制泥漿跑冒滴漏,組織專用船舶將泥漿和鉆渣轉運到指定場地處理,確保了現場干凈清潔。

生活平臺上,600余名建設者生活在這里,現場卻干凈整潔。有的工人還在宿舍門前養起綠植,為枯燥的海上生活增添一份樂趣。“項目部實施了垃圾分類管理,垃圾桶分成不同顏色整齊排列,并定期轉運處理。”廖文龍說。

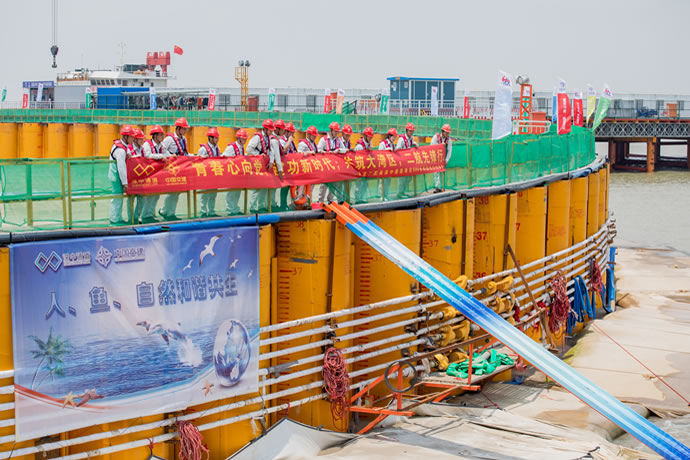

2019年4月25日,在東錨碇工區圍堰平臺上,20余名青年員工通過一個斜坡水槽將上千尾魚苗放流海中。這是項目部開展的“人、魚、自然和諧共生”主題放流活動,引導全員積極投身生態環保行動。

在承臺施工中,二航局陶建飛創新工作室團隊將石灰石細粉作為一種替代水泥的摻合料摻入混凝土中,通過大量試驗優化膠凝材料體系各組分比例,使膠凝材料級配更合理,密實度更高,從而得到一種新膠凝材料體系的低水化熱綠色混凝土。此舉不僅降低了混凝土絕熱溫升值,而且以較低的水泥和膠凝材料用量提高了混凝土抗裂性,實現綠色施工。

“從2018年開始至今,我們在海上平臺生活了6年,見證了大橋施工全過程。我們離開時不留下垃圾,只留下一座大橋,一座綠色大橋。”6月30日,站在通車后的深中通道海岸邊,廖文龍充滿自豪。(杜才良 王鑫洲)